日本で初めて発行された紙幣は、いつできたのか?どんなデザインなのか?どんな時代だったのかをお伝えします。

案内人の諭吉くんだ。

これから日本紙幣について勉強していくよ。

オイラはどら猫くんだ。

これから諭吉先生に色々教わる猫だぞー。

では、本題に入るよ。

日本紙幣が最初にできたのは、いつだと思う?

弥生時代かー?いや平安時代だぞー!

随分さかのぼりましたね。

答えは明治時代です!

目次

初めての日本紙幣は明治時代に発行された

そう、日本紙幣の始まりは明治時代。

明治新政府によって、ドイツに印刷を依頼して1億5千枚分を発行したんだ。

初めて発行された日本紙幣ってどんなものだったのか見ていこう!

初めての日本紙幣はどんな紙幣だったの?

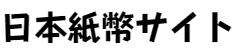

1枚目の写真は明治通宝1円だよ。

鳳凰と竜の絵がかっこいいね。

初めての紙幣でこのクオリティは素晴らしいと思わないかい?

明治通宝の文字は最初は手書きでされていたが、途中から木版に変えたそうだ。

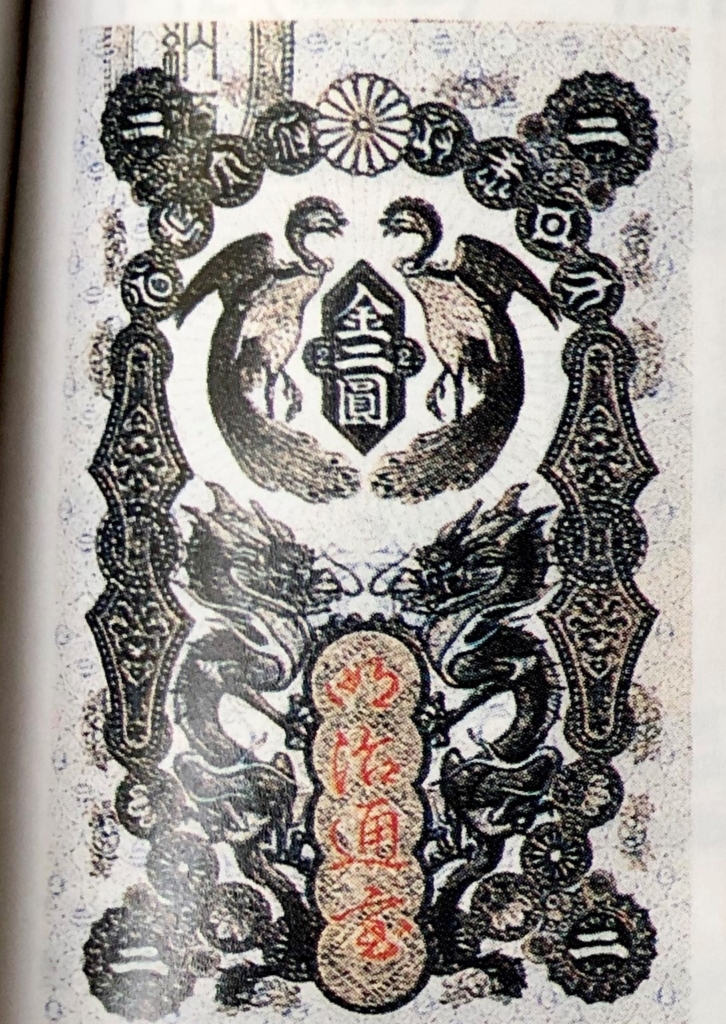

左が明治通宝半円/右が明治通宝20銭

1円と20銭の間に半円という紙幣があった。

明治通宝10銭

見た目がどれも似ていて間違えて支払ってしまいそうだね。

ここまでの明治通宝1円~10銭の発行日と廃止日をまとめたよ。

明治通宝1円 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝半円 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝20銭 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝10銭 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治20年6月30日

初めての日本紙幣はこの4枚になるけど、その後にも同年に続々と紙幣ができたんだ。

同じ年に発行された日本紙幣

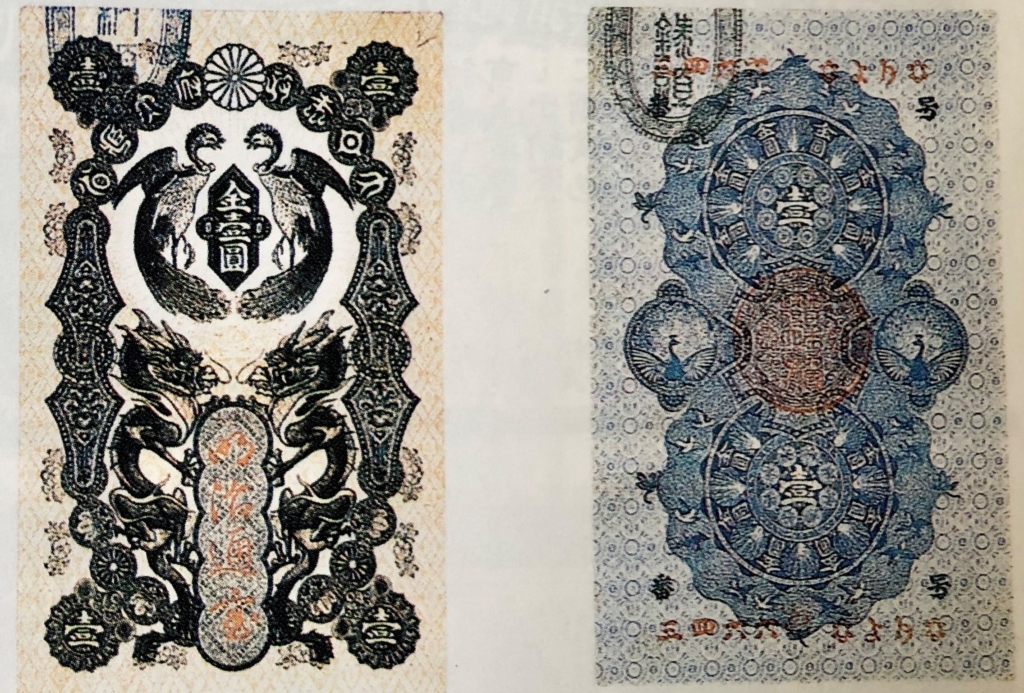

左は明治通宝10円 / 中は明治通宝5円 / 右は明治通宝2円

この紙幣も同じデザインだね。

明治通宝10円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝5円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝2円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日

左 明治通宝100円 / 右 明治通宝50円

明治通宝100円 【発行】明治5年8月13日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝50円 【発行】明治5年8月13日 【廃止】明治32年12月31日

明治通宝10銭以外は、全て明治32年の12月31日で廃止になったんだね。

27年も同じ紙幣が使われていたなんてスゴイことだと思わないかい?

では、この頃にはどんなことが起こっていたのか一緒に覚えていこう!

この頃の出来事

私事だが『学問ノススメ』が発行された年だよ!350万部も売れて驚いたねぇ。

明治5年に義務教育が出来た。

意外と早くから義務教育は存在していたんだ。

他には、この年の12月は2日しかなかったようだよ。

え?12月が2日しかなかったってことかー?

明治5年の12月に天保暦から西暦に変わり、12月3日が明治6年の1月になってしまったんだ。

天保暦というのは、太陽陰陽暦のことで簡単にいうと月の満ち欠けや太陽の動きで1か月や1年を計算していた。それを西暦に改暦し1日24時間と時間を定めるようになったんだよ。

12月生まれの人は誕生日ケーキが食べれなかったってことかー。

可哀想だぞー。

うむ。

今日の授業はここまでだ。

明日からは人物が出てくるから、少し楽しめると思うぞ。

どら猫くんは予習してくるように!

ええー!オイラこれから夜の集会なのにー!

次回もお楽しみに!

参考文献:日本貨幣カタログ2019