明治6年に発行された旧国立銀行券1円(1円札)に描かれている人物や出来事をお伝えします。

今日からは歴史と神話の話が盛りだくさんだよ。

どら猫くん予習してきたかね?

昨日、夜の集会のあとに勉強したから寝不足だぞー。

よく頑張りました。

では、勉強を始めようか。

目次

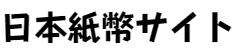

旧国立銀行券1円

紙幣の説明

明治6年に発行された1円札だよ。

初めてできた紙幣と比べると鳳凰と竜のみの絵から、ガラリと変わって人物や歴史を描くようになったんだ。

アメリカの国立銀行に範を求めて国立銀行条例に従い製造したそうだよ。

明治6年の出来事

明治6年1月1日より西暦が使用される。

徴兵令の公布され満20歳に達した男性に兵役を義務付けた。

そして大きな出来事もあったんだ。

ここは説明が長くなるよ!

明治六年政変

明治4年~明治6年に右大臣の岩倉具視や大久保利通・木戸孝允・伊藤博文らの岩倉使節団が欧米に派遣外交していた。

その間、代理で留守政府制度が発足され、メンバーは西郷隆盛・板垣退助・江藤新平・後藤象二郎・副島種臣らであった。

西郷隆盛は士族の働き口のために戦争は必要という考えをもっており、留守政府で征韓論を唱えた。

征韓論とは、当時鎖国して日本を警戒していた朝鮮を、武力で制圧し開国しようという考えだ。

西郷どん、さすが薩摩藩のリーダーだなー。

そうだね。

しかし、閣議で西郷隆盛の遣韓使(朝鮮に派遣)が決まっていたが、明治天皇に「岩倉が帰国するまで待ちなさい」と言われてしまったんだ。

朝鮮に一人で行っては西郷隆盛が殺されてしまうという考えもあった。

だが、西郷隆盛はそれが狙いだった。自分が殺されることにより日本が一斉に朝鮮を攻め込むキッカケになるからだ。

そして、岩倉使節団が帰国したが「他国より自国を整えることが先だ」と、西郷隆盛らの事案は反対された。

えー!西郷どん残念だぞー。

でもオイラ縄張り争い好きじゃないから良かった!

すでに閣議で決定してしまった事案なので、反対派の岩倉具視・大久保利通・木戸孝允・大隈重信は抵抗し辞表を出してしまうんだ。

決定権のある太政大臣の三条実美は西郷らと岩倉らの板挟みにあい、病に倒れてしまった。

その後、天皇に頼み込み岩倉具視は太政大臣代理に就任され、天皇に「西郷らの事案は否決されました」と伝えてしまったんだ。

それに激怒した征韓派の西郷隆盛たち、軍人・官僚も合わせて600人も辞職してしまった混乱のことを明治六年政変というよ。

みんな辞めて明治政府は崩壊してしまったんだなー。

その後はすぐに大久保利通が内務省と警察庁を設立したんだ。

そして、内務大臣になって政治を立て直したんだよ。

そうなんだなー。

三条さんは大変だったけど戦争ならなくて良かったぞー!

しかし、明治六年政変の後に日本で最後の内戦『西南戦争』が起きてしまうんだ。

続きはこちらから。

-

-

明治10年の出来事【西南戦争】をわかりやすく会話で知る

新国立銀行券1円が発行された年、明治10年に起こった出来事を会話方式でわかりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、『明治六年政変』を覚えているかね? 西郷どんの征韓論の話だったかなー?反対されて政 ...

続きを見る

旧国立銀行券1円の人物

次は、紙幣の中に描かれている人物を説明していくよ!

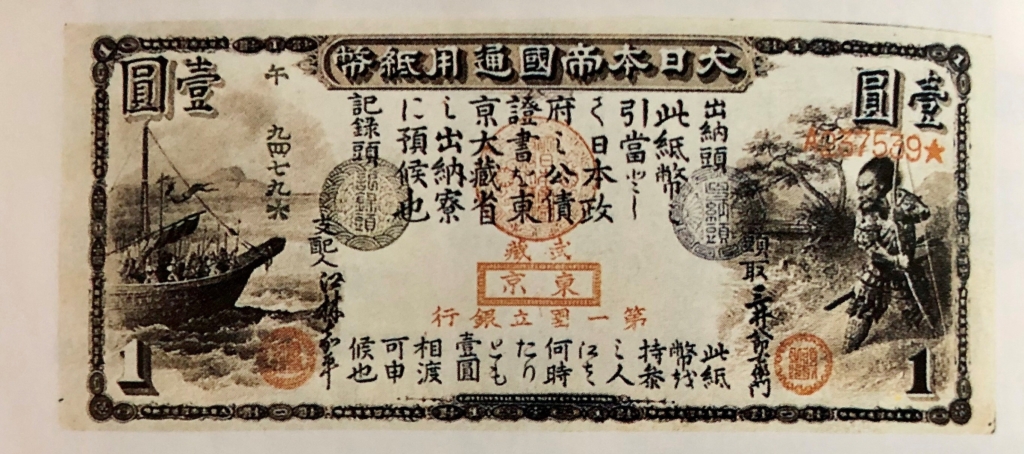

【表】田道将軍と兵船

田道将軍は少し勉強したぞー(あんまりわからなかったけど…)

それはかたじけない…

え?誰だー?!

あなたは上毛野田道(かみつけの のだち)将軍ですね?

その通りだ。どんな授業か聞こうと思ってな。

緊張しますな。では勉強していきましょう!

日本書紀によると、上毛野田道(かみつけの のたぢ)将軍は戦の上手さで有名な人だったそうだ。

その頃、仁徳天皇は天皇の言うことを聞かないとされていた『蝦夷(えみし)』といわれる人たちに手を焼いていたんだ。

蝦夷(えみし)は、北陸や関東北部から北の北海道にかけて移住した人たちで今でいう『アイヌの人々』の先祖にあたるよ。

仁徳天皇は蝦夷の征伐を田道将軍に依頼した。

田道将軍は、仁徳天皇55年に伊峙水門(いしみなと 現:石巻市)に攻めて行くが、蝦夷の毒の付いた弓矢により亡くなってしまったんだ。

くおっ…なんというあっけない説明だ…

その時のあの言葉、言ってみて欲しいのだが…。

田道将軍、お願いします。

死んでも亡骸は大蛇になって毒を吐き蝦夷を滅ぼす!!

このあと、田道将軍の墓を掘り起こした蝦夷たちが、穴から出てきた大蛇の毒によって亡くなったそうだ。

それを恐れて、少し離れた場所の青森の猿賀野に祀ったといわれているよ。

田道将軍のあとに蝦夷と戦って勝利した坂上田村麻呂が『田道命の霊に導かれて勝利した』と猿賀神社を作ったそうだ。

いまは、上毛野君田道命(かみのつけののきみ)という神様になっているんだよ。

猿賀神社公式ホームページhttp://saruka.webcrow.jp/

わしが神…?坂上田村麻呂殿になんとお礼を言ったら良いか…かたじけない。

将軍が感動してるぞー。

なんかオイラたち良い事した気分だなー。

田道将軍が気になった人は青森県にある猿賀神社に行ってみよう!

【裏】元寇(げんこう)

次は裏面の元寇について勉強していくよ!

どら猫くん、元寇について予習してきたかね?

勉強していたら『神風』ってのが出てきた!でもよくわからないやー。

『神風(かみかぜ)』は有名で言葉だけでも覚えている人が多いのではないだろうか。

それが起こったのが、元寇なんだ。

元寇とは文永の役(1274年)と弘安の役(1281年)を意味するよ。

鎌倉時代中期の出来事なんだが、その時代は争いごともなく非常に穏やかな暮らしをしていたそうだ。

その頃、モンゴル帝国を建国したチンギス・ハーンの孫『フビライ・ハーン』がモンゴル帝国と分裂を起こし、【元(げん)】という国を作った。

※元は現在の中国や朝鮮半島など、かなりの国を制圧してできた。

何度かに渡りフビライ・ハーンは使節を日本に送り【国書】を渡してきた。

その内容は「なにか貢ぎ物をよこせ。そして日本も元になれ」という内容。

当時の執権(鎌倉幕府の役職)北条時宗は無視をして返事すらしなかった。

今の日本政府もそのくらい強気だと良いのに…。

おっと、どら猫くん。

私(福沢諭吉)の時にその話は詳しく話そう。

まぁ、「私たちの言葉を信じて欲しかった…」それだけ今は伝えておこう。

話は戻って、北条氏の無視により立腹したフビライ・ハーンは突然日本に押し寄せてきたんだ。

併合した高麗(朝鮮半島)の軍を交えて船でやってきた。

文永の役(1274年)

日本にとって外国との初めての戦争である。

フビライ・ハーンの元軍は博多湾に上陸したが、日本軍の軍力が強く人数が多かったため苦戦した。

一度撤退することに決め、船で帰って行った。

しかし、帰っている最中に暴風雨に見舞われ13,500人の行方不明者を出したそうだ。

帰ってくれたんだなー!良かったぞー!

ところが、懲りないフビライ・ハーンは再度日本に戦いを挑んできたんだ。

それが弘安の役だ。

弘安の役(1281年)

二回目の元寇が起こった。

しかし、またも日本軍の猛攻撃を受けて海上でしばらく様子を見ていたそうだ。

その時に大きな台風が日本列島に来て、元軍の船同士が衝突し破壊したくさんの兵士が海に投げ出されたそうだよ。

台風で4000隻あった船は200隻まで減り、その隙に日本軍が攻撃して勝ったんだ。

元軍は、前回と同様に元へ帰っていった。

それを『神風』と言われるようになったんだ。

元軍は今まで陸続きの国を制圧してきて、海上での戦争は不得意だったようだね。

きぃー!悔しい!!日本軍って強いの知らなかったよ。

フビライ・ハーンさんに質問です。

本当は3回目の元寇を考えていたんですよね?

え!なんで知っているんだ?

実は、3回目の元寇をしようとしていた。

しかし、高麗を含め広範囲の地域で反乱が起きてしまい実現できずに終わったらしい。

次はいけると思ったのに、反対されたよ。

実現できていたら、今頃日本はなかったかもね。

3回目の元寇がなくて本当に良かった。あの頃の強かった日本軍の兵士に感謝だね。

今回は旧国立銀行券1円の登場人物についての授業だったよ。

では、まとめてみようか。

【旧国立銀行券1円】まとめ

①発行日と廃止日

②発行年に起こった出来事

③【表】の人物と関係者

④【裏】の人物と関係者

を簡単にまとめていくよ。

①発行日と廃止日

旧国立銀行券1円 【発行日】明治6年8月20日 【廃止日】明治32年12月31日

②明治6年に起こった出来事

- 明治六年政変

③【表】の人物と関係者

【上毛野田道】かみつけの のたぢ

仁徳天皇55年、天皇に蝦夷の征伐を命じられ派遣するが、蝦夷の毒矢により死亡。

その後は、坂上田村麻呂により上毛野田道命として猿賀神社にて祀られている。

【蝦夷】

現在のアイヌ民族のこと。

大和政権より別の民族とみられていた。

大化の改新後より【逆らう者】として征伐していた。

北へ北へと逃げて北海道の原住民となった。

④【裏】の人物と関係者

【フビライ・ハーン】

モンゴル帝国を作ったチンギス・ハーンの孫。

モンゴル帝国と分裂し、多くの中国地方や朝鮮半島を制圧して『元』を作った人。

日本に戦いを挑むも『神風』により敗退。

【北条時宗】

北条家の8代目の執権。

元の侵略を防いだ英雄といわれている。

盛りだくさんの授業内容はどうだったかな?

これからどんどん深い内容になって行くからどら猫くんは覚悟するように!

次回もお楽しみに!

参考文献

日本貨幣カタログ2019,歴史がおもしろいシリーズ!図解 日本史,Wikipedia,東北縄文文化研究会