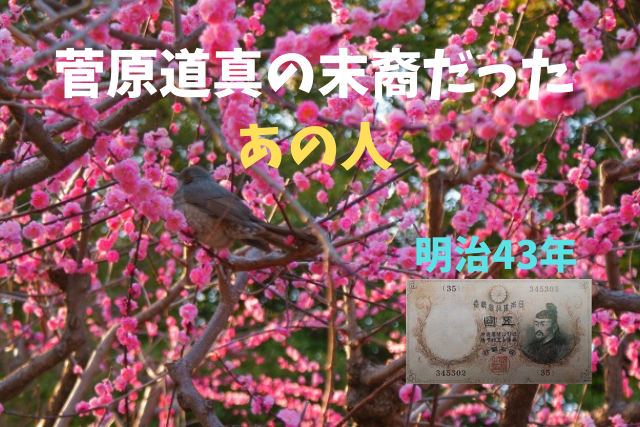

明治43年に発行された乙号兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物や、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。

今日は1枚しかない乙号兌換銀行券の勉強だよ。

乙号は1枚しかないのかー!

目次

乙号兌換銀行券5円 透し大黒5円

紙幣の説明

明治43年に発行された乙号兌換銀行券5円だよ。

このお札は、今では当たり前に入っている透かしが導入されたんだ。

写真では見えないが、大黒天の透かしが入っている。

この時代は工業の発展が進んでおり、偽札を作る人多かったんだ。

それで、偽札では表現できない透かしの技術を取り入れたんだよ。

しかし、ボワッと緑色に浮かぶ菅原道真が幽霊のように見えるため『幽霊札』と不評だったらしい。

あの恨みの話を思い出すなー。

明治43年の出来事

乙号兌換銀行券5円が発行された明治43年は、『韓国(日韓)併合』の年。

大きな出来事なので、カテゴリーの【紙幣発行をした年の出来事】の記事にまとめたので、ぜひ見てきて欲しい。

-

-

明治43年の出来事【日韓併合】をわかりやすく会話で知る

明治43年に起こった出来事をわかりやすくお伝えします。※『韓国併合』と『日韓併合』は同じ意味です。 諭吉くんどら猫くん、日韓併合ってどんなイメージだい? んー…韓国人がこだわっている『歴史』のイメージ ...

続きを見る

乙号兌換銀行券5円に描かれたもの

表と裏に分けて説明していくよ。

【表】菅原道真と透かし大黒天

【裏】北野天満宮

【表】菅原道真と透かし大黒天

菅原道真についての前回の記事はこちら。

-

-

改造兌換銀行券5円【菅原道真】と昌泰の変(しょうたいのへん)

梅の花 明治21年に発行された改造兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物や出来事を、分かりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今回から改造兌換銀行券が始まるよ! 兌換(だかん)なのは前と同じなん ...

続きを見る

今まで出てきた明治の政治家の中に、菅原道真の末裔がいるんだ。

さぁ、君の頭の中に誰の顔が浮かんだかな?

では諭吉くんクーイズ!

出たーーー!!笑

氏名を書く時は『菅原朝臣○○』と記入していたそうだ。

そして、明治33年に開催された菅公1000年祭には、末裔として記念講演を行ったんだよ。

んー…オイラは伊藤のおっちゃんにしよう!

ほう。

では、答え合わせしよう!

菅原道真の末裔

菅原道真の末裔といわれているのは大隈重信。

戦国時代の人物で菅原道真の末裔といわれていたのが大隈家泰(いえやす)だった。

その直系にあたるのが大隈重信なんだよ。

菅原道真は学問の神様といわれているが、大隈重信も早稲田大学創立者として通じるものがあるね!

氏名は『菅原朝臣重信(すがわらのあそんしげのぶ』と書いていたそうだ。

偉人の血は偉人を生むんだね。

実は、私(福沢諭吉)と大隈は余り仲が良くなかったのだけど…。

そ…そうだったのかー。

人間も色々あるんだなー。

【裏】北野天満宮

前回の菅原道真の記事では『太宰府天満宮』を紹介したが、他にも祀られている神社があり、それが『北野天満宮』になるよ。

京都には菅原公自宅に建てた道真を祀るほこらがあったが、近江比良宮の神官の息子に「北野に移せ」という神託が降りて、藤原忠平の息子・師輔が北野天満宮の社殿を造ったんだ。

では、北野天満宮を紹介しよう。

乙号兌換銀行券5円の人物が祀られた神社

北野天満宮

北野天満宮も、学業の神として合格祈願に多くの学生が訪れるんだ。

豊臣秀吉がお茶会を開いたことでも有名な神社なんだよ。

【北野天満宮 公式ホームページ】 http://www.kitanotenmangu.or.jp/index.php

防府天満宮

菅原道真が祀られている神社は太宰府天満宮と北野天満宮が有名だが、実は1番初めに作られたのが『防府天満宮(ほうふてんまんぐう)』なんだ。

道真は島流しで太宰府へ向かう途中に、同族であった土師信貞(はじ のぶさだ)を訪ね「またこの地へ戻ってくる」と誓ったそうだ。

その願いも叶わずに亡くなってしまった道真を想って信貞が建てたのが、防府天満宮なんだよ。

信貞さんにはお世話になりました。

友情に感動しますね。

【防府天満宮 公式ホームページ】 http://www.hofutenmangu.or.jp/

よく【天神さま】という神さまの名前を聞くが、あれは菅原道真のことなんだよ。

歌の『通りゃんせ』でも「天神さまの細道じゃ」と道真のことが歌詞になっているんだ。

【乙号兌換銀行券5円】まとめ

①発行日と廃止日

②発行年に起こった出来事

③紙幣に描かれた人物

①発行日と廃止日

乙号兌換銀行券5円【発行】明治43年9月1日【廃止】昭和14年3月31日

②明治43年に起こった出来事

- 韓国併合

③乙号兌換銀行券5円に描かれた人物

- 菅原道真

今日の勉強はここまで。

次回の紙幣は、大正兌換銀行券に突入するぞ。

次回もお楽しみに!

参考文献:日本貨幣カタログ2109,Wikipedia,歴史をつくった先人たち 日本の100人,お札になった人々,北野天満宮 公式ホームページ,防府天満宮 公式ホームページ