明治33年に発行された甲号兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。

今日は、当時1枚200万円の価値がある甲号兌換銀行券100円札を勉強しよう!

おっ!中臣のおっちゃんの日だなー。

目次

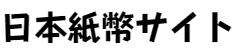

甲号兌換銀行券100円 裏紫100円

紙幣の説明

明治33年に発行された甲号兌換銀行券100円だよ。

別名で裏紫100円。

これは文字の通り、裏が紫色だからなんだ。

甲号兌換銀行券になってから変わったことを今までお伝えしてきたが、覚えているかな?

えーっと…日本人の図案になったのと、金本位制になった!

正解!どら猫くん素晴らしいですね。

金本位制について詳しく書かれた記事はこちらにあるぞ。

-

-

甲号兌換銀行券5円 中央武内5円【武内宿禰】と領事裁判権・治外法権

明治32年に発行された甲号兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日から甲号兌換銀行券の勉強だよ。 兌換が続くなー。 どら猫くん 甲号兌換銀行券 ...

続きを見る

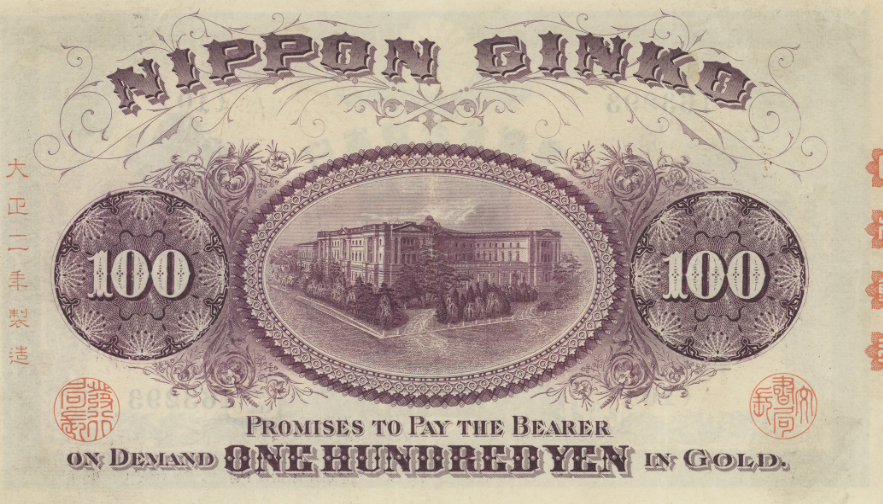

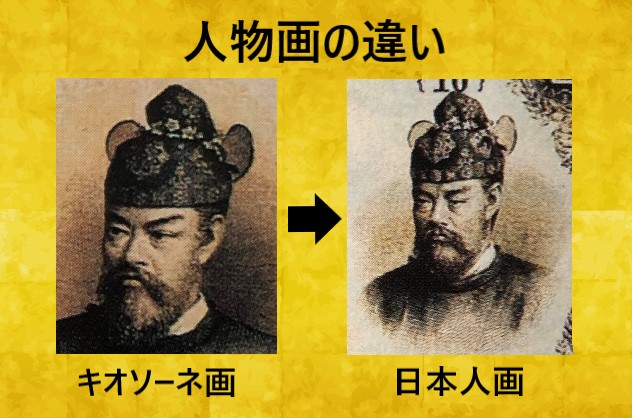

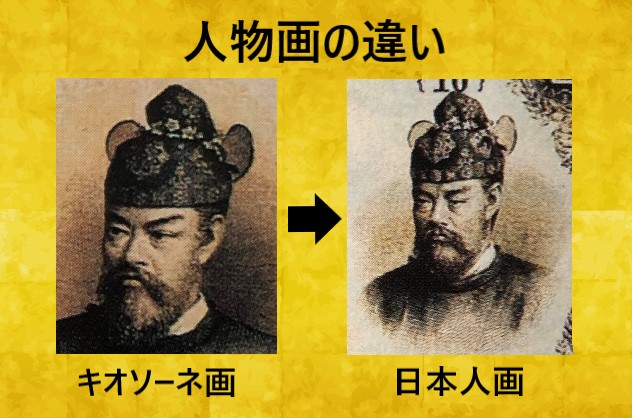

キオソーネから日本人の図案になったことで、人物画も少し変化しているのは気づいたかな?

他の甲号兌換銀行券も見比べて見るとわかるのが、キオソーネの絵の方がかっこよく描かれているよ。

明治33年の出来事

甲号兌換銀行券100円が発行された明治33年は『北清事変(ほくしんじへん)』が起こった年である。

北清事変は、別名で『義和団の乱』とも呼ばれているよ。

清(中国)で起こった事件になる。

清(中国)は1840年~1842年のアヘン戦争で、イギリスに敗戦してから不平等条約を(南京条約)結んでいた。

宗教に関しての条約もあり、条約で規定された港であればキリスト教も可能だった。

1856年~1860年にイギリスとフランス連合軍と戦ったアロー号戦争で清は再び敗退する。

そのときに結ばれた天津条約が、『内地布教権』という項目が増やされており、外国人宣教師たちが場所も自由に布教活動できるようになった。

清(中国)の人は喜んでたのかー?

喜んでいたのは、教会でご飯がもらえる貧しい人たちとキリスト教徒だけだったんだ。

外国人宣教師は威張って堂々と布教活動をしており、孔子の教えが深い土地の山東省まで入り込み、民の反発の声が大きくなった。

その中で大きな力を持ったのが『義和団』という人たち。

清の白蓮教を支持した『義和拳』を伝えている人たちで、不平等条約に反発して排除活動をするようになった。

その動きを利用したのが清国皇帝の妻・西太后である。

義和団と共に列強に対し宣戦布告をしたのだ。

そこで列強の8ヵ国は宣戦布告を受け立ち上がった。

写真の左からイギリス・アメリカ・ロシア・イギリス領土だったインド・ドイツ・フランス・オーストリア・イタリア・日本の兵士だよ。

背の順なのかー?インド人の被り物ズルイぞー。笑

この8ヵ国連合軍の中で、1番兵士を出したのは日本で8000人ほど兵士を投入したそうだ。

結果、義和団を鎮圧させることができたが、日本人兵士の死亡数はとても多かったんだよ。

連合軍にはイギリスから招かれたのだが、日本が列強と認められたという証拠なんだ。

今更なんだけど…列強ってなんだー?

列強とは、他国に認められた強い国のこと。

ここまでが明治33年に起こった出来事だよ。

甲号兌換銀行券100円に描かれたもの

【表】藤原鎌足

表には藤原鎌足と談山神社が描かれているよ。

談山神社は鎌足が祀られている神社。

藤原鎌足という名前は聞き慣れないが、中臣鎌足といえば中大兄皇子とセットで思い出す人物ではないだろうか。

中大兄皇子と共に起こした【大化の改新】については、改造兌換銀行券100円に書いてあるので是非見てきて欲しい。

-

-

改造兌換銀行券100円 めがね100円【藤原鎌足】と大津事件

明治24年に発行された改造兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は改造兌換銀行券100円の勉強をするよ。 改造兌換銀行券はこれが最後 ...

続きを見る

ここからは大化の改新後の出来事と、なぜ中臣鎌足から藤原鎌足へ変わったのかを勉強していこうか。

白村江の戦い

飛鳥時代は朝鮮半島の国・百済から仏教の伝来があった時代で、朝廷も仏教を推していた。

日本と百済は同盟国でもあった。

しかし、周辺国家との取るか取られるかの緊張状態が存在し、日本が優位になるために百済の王族を人質に取っていたんだ。

《663年10月》

唐(中国)と新羅が勢力を増して、百済を攻め込んでいた。

そこで中大兄皇子は、百済救済のために阿倍比羅夫(あべの ひらふ)の軍を向かわせたんだ。

その中には人質に取っていた百済の王・扶余豊璋(ふよ ほうしょう)も一緒に帰国させた。

後から援軍を増やし船上での戦いをしたが、百済と日本援軍は唐・新羅軍に敗退してしまう。

この戦いを『白村江の戦い』(はくそんこうorはくすきえ)というよ。

唐と新羅、怖いな。

日本にも来るんじゃないのかー?

それを懸念した中大兄皇子と中臣鎌足は次の案を考えたんだ。

甲子の宣

白村江の戦い後は、日本は不安定な状態になっていた。

唐と新羅の強さに豪族たちが朝鮮半島への出兵を拒否し始めた。

中大兄皇子と中臣鎌足は、朝廷で多くの支持力を持つ弟の大海人皇子(おうあまおうじ)と共に政治を行い、『甲子の宣(かっしのせん)』を出した。

甲子の宣とは、大化の改新で定めたことを内容を覆すものとなったんだよ。

どうなったんだー?

甲子の宣(かっしのせん)

1.冠位十九階制を冠位二十六階制に増やすことで、中小貴族や地方貴族にやる気を出させた。

2.貴族の氏上に太刀・小刀・盾・弓矢など与えた。

3.土地と民の所有を認めた。←大化の改新で禁じていたこと。

この時代は、『冠位』といって帽子の色で豪族の身分を分けていたんだよ。

そして、667年に中大兄皇子は天皇に就任し天智天皇(てんじ)となった。

それからは、天智天皇の政治への意欲が減少し始め、少しづつ朝廷が不安定な状況になっていた。

朝廷の状況を心配していた中臣鎌足は、病気を患っており先が短かった。

そこで天智天皇は中臣鎌足へ感謝の意を込めて『大織冠(たいしょくかん)』の地位を授けたんだよ。

大織冠(たいしょくかん)とは、冠位制の中で最上位の位。

この大織冠の地位を授かったのは中臣鎌足ただ一人なんだ。

それだけ天智天皇にとって大事な人物だったんだよ。

そして、天智天皇と朝廷を心配しながら中臣鎌足は56歳で亡くなった。

亡くなった鎌足には『藤原氏』が授けられた。

この『藤原氏』は忠平や道長など有名な人がたくさんいるが、この氏の始まりは鎌足だったんだよ。

そして、代々天皇の近くにいることができたのも鎌足のお陰なんだ。

前に出てきた時平は、我が藤原氏の恥ですがな。

あー、藤原時平!

気になる人はこの記事でチェックしてくれー。

-

-

改造兌換銀行券5円【菅原道真】と昌泰の変(しょうたいのへん)

梅の花 明治21年に発行された改造兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物や出来事を、分かりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今回から改造兌換銀行券が始まるよ! 兌換(だかん)なのは前と同じなん ...

続きを見る

藤原鎌足は、最期まで天智天皇(中大兄皇子)に忠臣した素晴らしい人だったんだ。

【甲号兌換銀行券100円】まとめ

①発行日と廃止日

②発行年に起こった出来事

③紙幣に描かれた人物

①発行日と廃止日

甲号兌換銀行券100円【発行】明治33年12月25日【廃止】昭和14年3月31日

②明治33年に起こった出来事

- 北清事変(義和団の乱)

③甲号兌換銀行券100円に描かれた人物

- 藤原鎌足(中臣鎌足)

今日の勉強はここまで。次回はまた新しい種類のお札になるよ。

次回もお楽しみに!

参考文献:日本貨幣カタログ2019,Wikipedia,日本史年表 萌えで覚える社会の常識,お札になった人々,マンガ 日本の歴史6 律令国家の建設とあらがう神祇