明治18年に発行された旧兌換銀行券1円・10円・100円に描かれた人物や出来事を、分かりやすくお伝えします。

どら猫くん、今日は旧兌換銀行券に突入だ。

兌換(だかん)?

兌換紙幣は、金や銀などの正貨(本位貨幣)との引き換えが保証されている紙幣をいいます。

金融情報サイト

簡単にいうと、明治32年で廃止される紙幣の回収のために作られた紙幣のことなんだよ。

では、今日は同じ明治18年に発行された紙幣を一気に3枚勉強していくよ。

目次

旧兌換銀行券

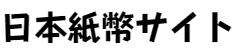

紙幣見本は全て日本貨幣カタログより引用しています。

表と裏の端が重なっていた為、裏が見づらくなっています。

紙幣の説明

明治18年に発行された1円札・10札・100円札だよ。

では、日本紙幣カタログに記載されている説明を見てみよう。

明治15年日本銀行条例が公布され、紙幣発行券は日本銀行に移された。

日本紙幣カタログ2019より引用

旧来の国立銀行券はすべてこの兌換銀行券と交換されることとなった。

図案製作者はエドワルド・キオソーネ。

明治18年の出来事

旧兌換銀行券が発行された明治18年は、伊藤博文による『日本初の内閣』が発足された年になるよ。

今までは、五箇条の御誓文に示された太政官制度で政治が行われてきた。

五箇条の御誓文とは…

1868年に明治新政府が発布した、新たな政治の基本方針を 五箇条の御誓文 といいます。「すべての政治は人々の話し合いによって決める」「知識を世界に求めて、天皇の統治の基礎をふるい起こす」といった5つの内容を含み、明治天皇が神に誓うという形で出されました。

Try iTより引用

天皇中心の政治で、天皇を直接的にサポートするのは左大臣と右大臣の権限で、その地位は皇族か華族しかなれなかったんだ。

内閣制度というものは、伝統的な身分制度なしで能力重視のものに変えたんだよ。

そんな能力重視の第一次伊藤内閣のメンバーはこちら!

| 役職名 | 担当した者 |

| 内閣総理大臣 | 伊藤博文(いとうひろぶみ) |

| 外務大臣 | 井上馨(いのうえかおる) |

| 内務大臣 | 山縣有朋(やまがたありとも) |

| 大蔵大臣 | 松方正義(まつかたまさよし) |

| 陸軍大臣 | 大山巌(おおやまいわお) |

| 海軍大臣 | 西郷従道(さいごうじゅうどう) |

| 司法大臣 | 山田顕義(やまだあきよし) |

| 文部大臣 | 森有礼(もりありのり) |

| 農商務大臣 | 谷干城(たにたてき) |

| 逓信大臣(ていしん) | 榎本武揚(えのもとたけあき) |

海軍の人って西郷どん?!

西郷従道は西郷どんの弟だよ。

西郷家の3男なんだ。

現在の内閣制度の始まりは、明治18年12月22日に伊藤博文によって出来たんだ。

旧兌換銀行券1円・10円・100円に描かれたもの

この3つの紙幣は同じ人物なのでまとめて説明させてもらうよ。

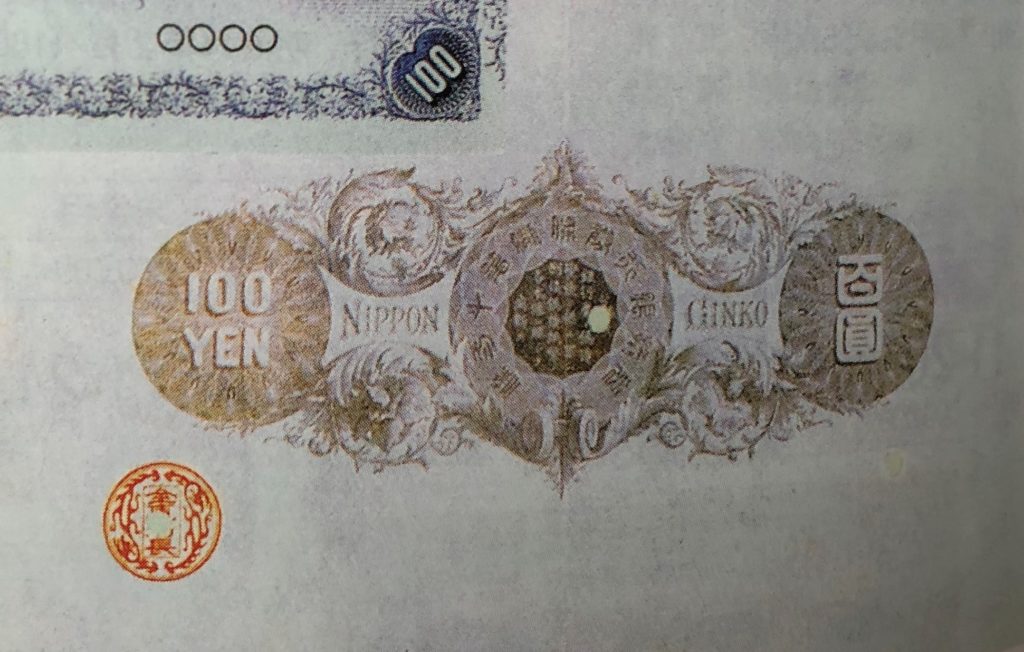

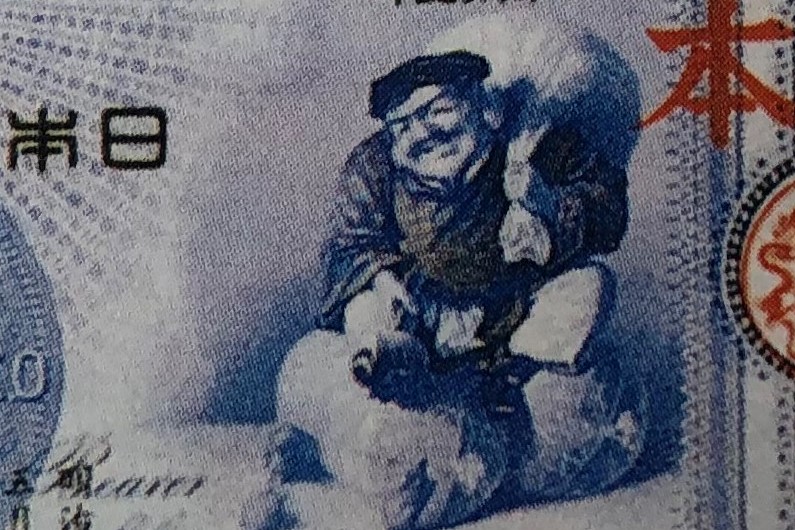

【表】大黒天

【裏】人物や絵はなし

【表】の大黒天の勉強をしていこうか。

【表】大黒天

なにか手に持ってるけどなんだー?

右手は小槌(こづち)で左手は袋を持っているよ。

更には米俵に乗っていて、衣食住を授ける神様と言われているんだよ。

大黒天は、元はインドの神様でサンスクリット語でマハーカーラーという名前なんだ。

マハーは『大』、カーラーは『黒』を意味するので、日本名では【大黒天】になったそうだ。

インド人なんだなー。

ニコニコして良い人そうだぞー。

一般的にはニコニコした表情の大黒天が知られているね。

インドでは怖い表情をした大黒天が一般的だったんだよ。

え?どうして??

インドではシヴァ神(ヒンドゥー教の主神のひとつ)の化身で青黒い身体をした破壊の神・戦闘の神だった。

怒りの表情でドクロの首飾りをしているものもあるくらいだよ。

そうなってしまった理由として、インドの伝説では太古に大海がかき乱されたときにカーラーハーラという毒が出てきて、世界が滅びそうになったのでシヴァ神がその毒を飲み込んだんだ。

それで怖い表情をしているんだよ。

伝教大師の最澄(さいちょう)によって、日本で一番初めに大黒天が祀られたのは比叡山延暦寺なんだが、東塔の大黒堂には3つの顔を持つ大黒天が祀られているんだ。

比叡山延暦寺の住職(天台座主)の渡邊惠進さんによると「大黒様はインドで生まれて中国を渡って日本に来た後に、沢山の人々に福を授けるのに必死で厳しい顔になってしまった」と書籍に書いているよ。

インドでは毒を飲んだから怖い顔で、

日本では必死に福を届けていたから怖い顔ってことだなー。

どら猫くん、理解力がありますね。

インドでは大黒天が2種類存在して、台所の神さまもいたんだよ。

日本には台所の神さまが来たってこと?

そのとおり!

どら猫くん、推理力も素晴らしい!

一般的に知られている大黒天は、親しみやすいように徐々に笑顔に変えて行ったそうだ。

先程チラっと話した3つの顔を持つ大黒天は、3人の神様でできているよ。

《三面大黒天》

正面:大黒天・・・衣食住や出世の神様。

右:弁才天(弁財天)・・・智恵と音楽と弁舌の神様。

左:多聞天(毘沙門天)・・・仏教を信じる者を護る神様。

※詳しくは、比叡山延暦寺の公式ホームページのPDFで確認してみよう。

三面大黒天を見てみる

右手に持っている物が『利剣』、左手に持っている物が『宝珠』。

利剣⇒悪い心の持ち主を治すために持っている

宝珠⇒願いを叶える不思議な宝珠で限りがない

今まで出てきた日本の神さまは覚えているかな?

お…覚えてると思うぞ-。

こちらのどちらかに答えが書いてあるぞ。

-

-

旧国立銀行券20円【素戔嗚尊と八頭大蛇】

明治6年に発行された旧国立銀行券20円(20円札)に描かれた人物や出来事を、分かりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今回は旧国立銀行券20円のスサノオについて勉強するよ! 20円札に描かれてい ...

続きを見る

-

-

新国立銀行券1円 水兵1円【水兵とエビス】

明治10年に発行された新国立銀行券1円(1円札)に描かれた人物や出来事を、分かりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今回から新国立銀行券に突入だ! 新しい種類のお札なのか!楽しみだなー。 どら猫 ...

続きを見る

旧兌換銀行券の人物が祀られた寺

天台宗総本山 比叡山延暦寺

大黒天が祀られているのは東塔の大黒堂だよ。

【天台宗総本山 比叡山延暦寺 公式ホームページ】 https://www.hieizan.or.jp/

豊臣秀吉もワシのところに来て天下を取ったんじゃよ。

わ!もしかして大黒様?

ようこそお越しくださいました。

出世の神さまと呼ばれる大黒様に会いに行こう!

【旧兌換銀行券1円・10円・100円】まとめ

①発行日と廃止日

②発行年に起こった出来事

③紙幣に描かれた人物

①発行日と廃止日

旧兌換銀行券1円【発行】明治18年9月8日 ※この紙幣はまだ使用できます。

旧兌換銀行券10円【発行】明治18年5月9日【廃止】昭和14年3月31日

旧兌換銀行券100円【発行】明治18年9月8日【廃止】昭和14年3月31日

②明治18年に起こった出来事

- 日本初の内閣誕生(伊藤博文内閣)

③旧兌換銀行券の人物

【大黒天】インド名:マハーカーラ

ヒンドゥー教のシヴァ神のこと。

日本の七福神の一人で衣食住の神様。

伝教大師最澄(さいちょう)により日本へ伝わった。

伝教大師の最澄が比叡山延暦寺の総本堂である根本中堂を建設中に、大黒様が現れ「これから比叡山をお護りしよう」と約束したといわれている。

では最後に諭吉くんクイズの答え合わせをしよう。

答えは大黒様にお願いします。

ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルル…………スクロール↓↓

ダンッ!!!

③番のエビスじゃよ。

君の答えは合っていたかな?

次回は明治19年に発行された旧兌換銀行券5円だよ。

主に明治19年の出来事をクローズアップしていく予定だ。

次回もお楽しみに!

参考文献:日本貨幣カタログ2019,図解 七福神 福をさずける神々の物語,神社と神々 知れば知るほど,ビジュアル 明治クロニカル この国のかたちを決定づけた維新のドラマを読む,Wikipedia,天台宗 総本山 比叡山延暦寺 公式ホームページ,金融情報サイト