ヤマト政権の氏と姓や、構造など図を用いてわかりやすくお伝えします。

ヤマト政権は3世紀後半~7世紀中盤の政権になるぞ。

(古墳が存在していたのが3世紀後半~)

すごい昔だなー!

オイラ蘇我氏しか知らないやー。

蘇我氏とは、馬子・蝦夷・入鹿で有名な氏。

他には、どんな氏の人が活躍していたのか、知っているかね?

それでは、豪族の氏と姓について、わかりやすく説明しよう。

目次

ヤマト政権の豪族

ヤマト政権は、氏と姓で豪族の地位を表していた。

《氏の2パターン》

①本拠地名が氏の名前になる

蘇我(そが)

葛城(かつらぎ)

平群(へぐり)…などなど他の氏も有り

②職業が氏の名前になる

大伴(おおとも)・・・伴造を統活

物部(もののべ)・・・軍事

中臣(なかとみ)・・・祭祀(神)

…などなど他の氏も有り

※伴造(とものみやっこ)は、大王(天皇)に奉仕する者である。

《姓(かばね)~大王(天皇)により与えられた家格の称号 》

| 姓(かばね) | 豪族地位 |

|---|---|

| 臣(おみ) | ヤマト地方の最有力氏 |

| 連(むらじ) | 特定職位を持つ有力伴造 |

| 君(きみ) | 地方有力豪族 |

| 直(あたえ) | 国造に任じられた地方豪族 |

| 造(みやっこ) | 伴造の首長 |

| 首(おびと) | 伴造豪族 |

| 史(ふひと) | 文筆・記録を行う帰化人 |

| 村主・勝(すぐり) | 中小豪族の帰化人(朝鮮) |

※史と村主・勝は書籍に登場しないことが多い。

※赤字は政権トップの氏。その中でも更に上の大臣と大連がいた。

実際はどんな風に呼ばれていたんだー?

実際には、このように呼ばれていたんだ。

氏+姓+名前

《例》

蘇我 臣 馬子 蘇我氏でヤマトの有力豪族の馬子

中臣 連 鎌足 中臣氏で祭祀担当の鎌足

氏について説明したが、先ほど表記した6つの氏以外にもたくさんいたんだ。

一つ一つ、深堀りしていこう。

ヤマト政権の氏1【大臣・大連に関わる氏】

大臣(おおおみ)の氏

- 蘇我氏(そが)

- 平群氏(へぐり)

- 葛城氏(かつらぎ)

- 巨勢氏(こせ)

…など

【例】巨勢 大臣 ◯◯

臣(おみ)の氏

- 紀氏(きの)

- 波多氏(はた)

- 阿部氏(あべ)

- 穂積氏(ほづみ)

- 春日氏(かすが)

…など

【例】紀 臣 ◯◯

臣は、連と並び最も高い位に位置する氏である。

大連(おおむらじ)の氏

- 大伴氏(おおとも)

- 物部氏(もののべ)

…など

【例】大伴 大連 ◯◯

連(むらじ)の氏

- 中臣氏(なかとみ)

- 土師氏(はじ)

- 弓削氏(ゆげ)

- 尾張氏(おわり)

- 忌部氏(いんべ)

- 犬養氏(いぬかい)

- 舂米氏(つきしね)

…など

連は、祭祀を担当していた氏が多かった。

【例】土師 連 ◯◯

蘇我氏と物部氏の先祖は宿禰の称号が与えられていた(先祖は武内宿禰)。

あ!犬養氏って犬養毅の?

こんな昔から権力者だったんだなー。

そうですね。

生まれつき権力がなく、努力した私から見たら腹が立ちますが…。

ヤマト政権の氏2【国造(くにのみやっこ)に関わる氏】

国造(くにのみやっこ)の氏

国造は地方国の長官。

地方の豪族や中央から派遣される。

中には朝廷に歯向かう者もいた。

国造の部下は県(あがた)。

- 出雲(いずも)

- 牟邪志(むさし)

- 遠代(とおしろ)

- 甲斐(かい)

- 茨城(いばらき)

- 山代(やましろ)

- 周防(すおう)

- 伊余(いよ)

- 科野(しなの)

- 木(き)

- 筑紫(つくし)

- 日向(ひゅうが)

- 尾張(おわり)

- 相武(さがむ)

- 讃岐(さぬき)

- 美濃(みの)

- 吉備(きび)

…など

【例】尾張 国造 ◯◯

君(きみ)または公(きみ)の氏

- 息長氏(おきなが)

- 上毛野(かみつけの)

- 下毛野(しもつけの)

- 多治比氏(たじひ)

- 当麻氏(とうま)

…など

【例】当麻 君 ◯◯

直(あたえ)の氏

- 凡氏(おおし)

- 舎人氏(とねり)

…など

【例】舎人 直 ◯◯

ヤマト政権の氏3【伴造に関わる帰化人(渡来人)の氏】

帰化人(渡来人)とは、中国や朝鮮から渡って来た者である。

伴造に関連する氏は帰化人(渡来人)ということ。

伴造に関わる豪族

造・首・史・村主

伴造(とものみやっこ)の氏

- 秦氏(はた)

- 東漢氏(やまとのあや)

- 西文氏(かわちのふみ)

…など

【例】秦 伴造 ◯◯

造(みやっこ)の氏

- 水取氏(もひとり)

- 矢田部氏(やたべ)

- 藤原部氏(ふじわらべ)

- 刑部氏(おさかべ)

- 福草部氏(ささくさべ)

- 殿服部氏(とのはとりべ)

- 錦織部氏(にしこりべ)

- 縵氏(かずら)

- 鳥取氏(ととり)

- 忍海氏(おしぬま)

…など

【例】刑部 造 ◯◯

首(おびと)の氏

- 西文(かわちのあや)

- 韓鍛冶(からかぬち)

…など

【例】西文 首 ◯◯

史(ふひと)の氏

漢字の伝来により、文筆や記録を任された渡来人。

- 田辺(たなべ)

- 阿直岐(あちき)

- 船(ふね)

- 白猪(しらい)

…など

【例】船 史 ◯◯

村主・勝(すぐり)の氏

祖は東漢氏であるが、秦氏の支配下で首長を務めていた人たち。

- 桑原(くわはら)

- 高向(たかむこ)

- 阿知(あち)

【例】桑原 村主 ◯◯

次は、ヤマト政権の構造について見てみよう!

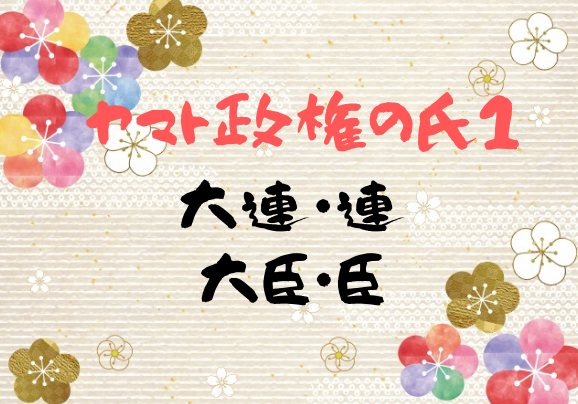

ヤマト政権の構造

大王(天皇)の下には、大臣・大連がいて、その下は中央(朝廷)と地方の中間管理職であった。

さらに下に位置する『部民』というのは、豪族が所有する私有民のことである。

かつて、私有民に関して問題になった時代があった。

こちらの藤原鎌足(中臣鎌足)の記事を、見て欲しい。

-

-

改造兌換銀行券100円 めがね100円【藤原鎌足】と大津事件

明治24年に発行された改造兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は改造兌換銀行券100円の勉強をするよ。 改造兌換銀行券はこれが最後 ...

続きを見る

この他に、天皇が病弱であったり子供の場合の『摂政』という地位もあった。

摂政は天皇の代わり(や共)に政治を行う人なので、大臣や大連より上の立場になる。

摂政についた有名な人

・聖徳太子(初)

・中大兄皇子

・藤原忠平

ちなみにヤマト政権は古墳時代と飛鳥時代に渡り、続いたよ。

なにがキッカケで終わったんだー?

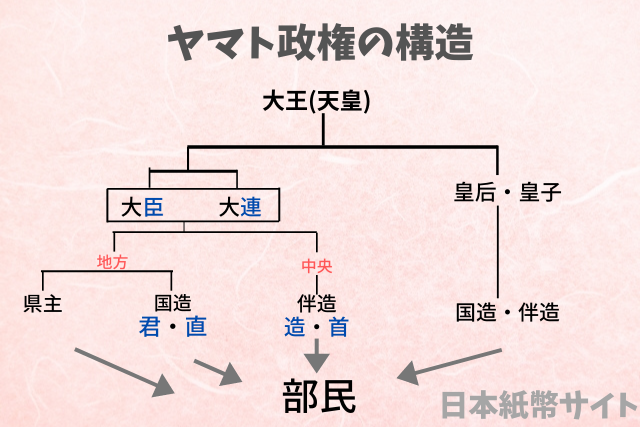

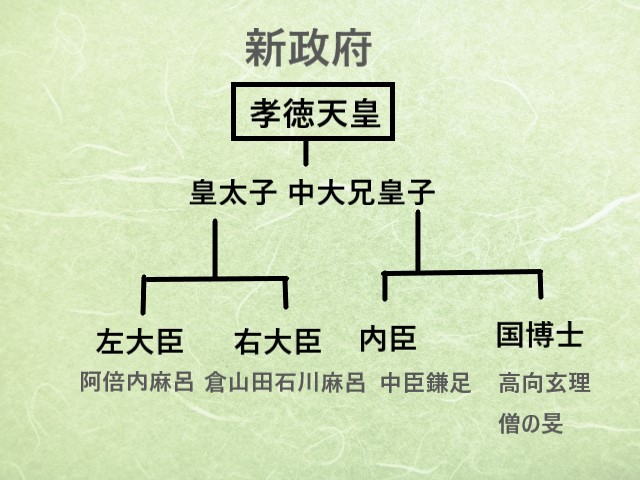

645年の大化の改新で、ヤマト政権が終わったんだよ。

大連という役職がなくなり、代わりに右大臣・左大臣が配置された。

ここまでが、ヤマト政権についてのまとめだ。

時代は3世紀後半~7世紀中盤になるよ。

関連する聖徳太子の記事はこちら

-

-

紙幣になった【聖徳太子】は何をした人なのか歴史をわかりやすく学ぶ

日本紙幣に登場する聖徳太子は、一体どんなことをした人物なのかを、まとめた記事になります。 諭吉くんどら猫くん、今日は聖徳太子についての勉強だよ。 おぉー!オイラ聖徳太子の順番が来るのを楽しみにしてたぞ ...

続きを見る

最後に・・・

大和朝廷ではなく、なぜヤマト政権なのか?

- 大和は日本のこと。なので近畿地方中心の政治なのでヤマトになった。

- 朝廷というのは、天皇が行う政治なので微妙に当てはまらない。

大和朝廷というのは、死語になってしまったんだ。

正しくは

・ヤマト政権

・ヤマト王権 👈一番マスト★

時代と共に、歴史の内容も少し変化することがあるので注意しよう。

※今回は王権ではなく、あえて『政権』で統一。

参考文献:Wikipedia,歴史が面白いシリーズ!図解 日本史,詳説 日本史図録,古代をつくった人々 推古天皇・聖徳太子