昭和6年に発行された兌換券20円(20円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。

今日は、ある親子の物語を勉強するよ。

親子?んー誰だー?

兌換券20円の人物・藤原鎌足(中臣鎌足)には息子が2人いたんだ。

今回は長男・中臣真人(なかとみのまひと)との関係性も一緒に学んでいこう。

目次

兌換券20円 タテ書き20円

紙幣の説明

他の兌換券と同様に、昭和2年に法案された『兌換銀行券整理法』に基づいて発行されたお札である。

兌換銀行券整理法とは、時代に合った価値の紙幣を作るという法になるよ。

昭和6年の出来事

昭和5年に濱口雄幸首相が右翼団体に襲撃されて、翌年に死去。

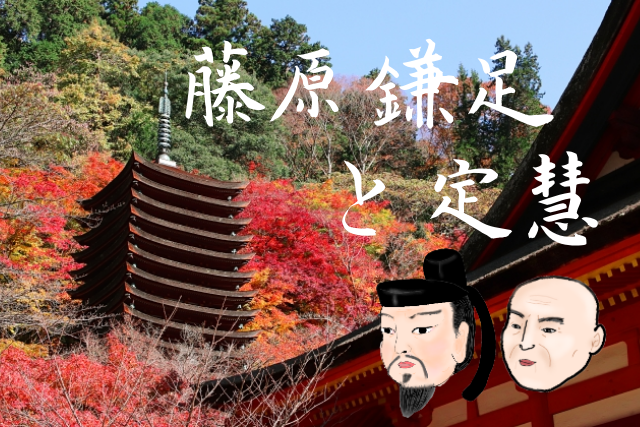

内閣総理大臣には若槻禮次郎(わかつきれいじろう)が就任。

昭和6年になると3月・10月に日本陸軍がクーデターを起こそうと計画した。

三月事件・十月事件とよばれているが、どちらも未遂で終わった事件だ。

クーデターとは、暴力によって政治を変えようとすること。

なんでそんなことしたんだー?

軍事政権に変えたかったからだよ。

(日本軍が政治を行うこと)

未遂事件には、日本陸軍の他に右翼団体と社会民衆党も関わっていた。

若槻禮次郎は不運なことに、国内だけでなく国外でも問題を抱えていたよ。

-

-

昭和6年の出来事【満州事変】をわかりやすく知る|石原莞爾の未来構想

昭和6年に起こった満洲事変をわかりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今日は満洲事変について勉強するよ。 まんしゅうじへん?聞いたことあるけど、オイラよくわかんないぞー。 どら猫くん まずは、満 ...

続きを見る

昭和6年12月

内閣総理大臣が、交代する。

若槻禮次郎内閣➡犬養毅内閣

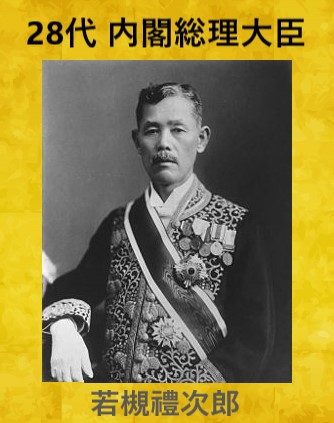

29代目・犬養内閣の大蔵大臣は、高橋是清が就任した。

高橋是清は民衆に人気があり『ダルマさん』の愛称で呼ばれていたんだよ。

表で近年の内閣総理大臣と大蔵大臣を見てみよう。

| 内閣総理大臣 | 大蔵大臣 | 経済政策 | |

|---|---|---|---|

| 26代目 | 田中義一 | 高橋是清 三土忠造 | ・金本位制と金輸出を見送る ・大量に紙幣を刷り(裏白)、銀行を救う |

| 27代目 | 濱口雄幸 | 井上準之助 | ・金本位制に戻し金輸出解禁 |

| 28代目 | 若月禮次郎 | 井上準之助 | ・継続 |

| 29代目 | 犬養毅 | 高橋是清 | ・金本位制廃止と金輸出の禁止 ・実質的な管理通貨制度の導入※ |

※管理通貨制度とは、通貨の発行量を調節し経済成長や物価の安定を図る制度のこと。

高橋是清は26代目・田中義一内閣でも大蔵大臣を務めており、金本位制をしない方針だった。

犬養毅内閣で大蔵大臣に就任されると、その日に『金輸出の禁止(許可制)』をし金本位制を廃止させた。

さて、どら猫くんは金本位制を覚えているかな?

えっ?!…んとーんとー忘れたぞー。

金の価値に合わせた基準の紙幣価値のこと。

金本位制について詳しく書かれた記事はこちらだぞ。

-

-

甲号兌換銀行券5円 中央武内5円【武内宿禰】と領事裁判権・治外法権

明治32年に発行された甲号兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日から甲号兌換銀行券の勉強だよ。 兌換が続くなー。 どら猫くん 甲号兌換銀行券 ...

続きを見る

金本位制が始まったのは、明治30年。

明治28年に日清戦争に勝利し、戦利品として大量の金を得て貨幣法が変更されたんだよ。

その後、第一次世界大戦開始後に金本位制を一度停止している。

しかし、濱口雄幸内閣で解禁してしまい、どんどん不況に陥ったんだ。

そして再び、昭和6年12月17日に日本銀行券の金への交換は禁止になった。

これにより、日本経済は右肩上がりに良くなり世界恐慌から抜け出したんだ。

えっ!高橋のおっちゃんスゴイぞー!

ここまでが昭和6年の出来事だよ。

兌換券20円に描かれたもの

【表】藤原鎌足と十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)

藤原鎌足は、中臣鎌足のことだ。

有名なのが中大兄皇子とタッグを組んだ『大化の改新』。

蘇我入鹿を討った事件を大化の改新だと勘違いしてしまうが、あれは『乙巳の変(いっしのへん)』という。

藤原鎌足の基本情報は、こちらの記事の書いてあるぞ。

-

-

改造兌換銀行券100円 めがね100円【藤原鎌足】と大津事件

明治24年に発行された改造兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は改造兌換銀行券100円の勉強をするよ。 改造兌換銀行券はこれが最後 ...

続きを見る

-

-

甲号兌換銀行券100円 裏紫100円【藤原鎌足と談山神社】中臣から藤原へ

明治33年に発行された甲号兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は、当時1枚200万円の価値がある甲号兌換銀行券100円札を勉強しよ ...

続きを見る

表の左側にある建物は談山神社の十三重塔だ。

この十三重塔は、藤原鎌足の息子である僧侶の定慧(じょうけい)が造ったものなんだ。

冒頭で伝えた藤原真人が出家し定慧となったんだよ。

弟の藤原不比等(ふひと)と共に建てたという説もある。

父の墓を大阪府から奈良県の多武峰(とうのみね)に移し、そこに十三重塔を建てる。

親想いの息子たちで泣いちゃいますね。

701年には藤原鎌足の御神像を本殿に祀ったんだ。

【裏】談山神社

裏は、談山神社の拝殿が描かれている。

談山神社の『談山』には由来があるんだ。

中大兄皇子と多武峰の山に登って談合をしており、その山を『談い山』『談所ケ森』と呼んでいたそうだ。

そこから談山神社と名付けられたんだよ。

兌換券20円の人物が祀られた神社

談山神社(たんざんじんじゃ)

【談山神社 公式ホームページ】 http://www.tanzan.or.jp/

忍陵神社(しのぶがおかじんじゃ)

大阪府四條畷市にある神社。

藤原鎌足を主祭神として祀られている。

公式ホームページなし

大織冠神社(たいしょくかんじんじゃ)

大織冠って何だったか覚えているかい?

この時代の役人は帽子の色で地位を決めていたんだ。

その中で、最高位の『大織冠』を授けられたのが藤原鎌足だったね。

公式ホームページなし

【兌換券20円】まとめ

①発行日と廃止日

②発行年に起こった出来事

③紙幣に描かれた人物と関係者

①発行日と廃止日

兌換券20円【発行】昭和6年7月21日【廃止】昭和21年3月2日

②昭和6年に起こった出来事

- 三月事件

- 十月事件

- 再度の金本位制廃止

③兌換券20円に描かれた人物と関係者

【藤原鎌足】ふじわらの かまたり

・奈良に614年生まれる

・元の名は中臣鎌足

・中臣家は朝廷の神事を任された一族

・蘇我氏を排除するために中大兄皇子と団結し蘇我入鹿を討つ(乙巳の変)

・大化の改新を施行

・役人最高地位の大織冠を授けられる

【定慧】じょうけい

・藤原鎌足の長男の中臣真人

・僧侶

・父のために十三重塔を建てる

【藤原不比等】ふじわらのふひと

・飛鳥~奈良時代の公卿(くぎょう)→現:大臣のこと

・竹取物語の貴公子のモデルになった人物

【中大兄皇子】なかのおおえのおうじ

・奈良に626年に生まれる

・父は舒明天皇で母は皇極天皇(斉明天皇)←2回天皇になっている

・後に天智天皇となる人

・中臣鎌足に声をかけられて蘇我氏を討つことになる(乙巳の変)

・大化の改新を施行

・白村江の戦いも試みた

今日の勉強はここまでだよ。

次回は、昭和17年に発行された改正兌換券5円について勉強しようか。

次回もお楽しみに!

参考文献:日本貨幣カタログ2019,マンガ日本の歴史5 隋・唐帝国と大化の改新,詳説 日本史図録,お札になった人々,Wikipedia,談山神社公式ホームページ,浄土宋大念寺ホームページ